屋根瓦式教育とは

「屋根瓦式教育(または屋根瓦教育)」という名前は、日本の伝統的な瓦屋根の構造に由来しています。瓦屋根は、瓦が互いに重なり合って支え合う構造をしています。上にある瓦は下の瓦に支えられ、同時に下の瓦も上の瓦を支えることで全体として安定した構造を保ちます。このような相互支援の仕組みが教育のスタイルにも反映されているため、このように呼ばれています。具体的には、上級者(教授や先輩)が中級者(助教や講師)、そして初級者(学生)を順に指導することで、知識や技能が段階的に伝達されます。このプロセスでは教える側もまた学びながら成長できるため、教育効果が高まります。このように全ての層が互いに支え合うことで、教育の質と持続性が向上することを意図しています。

また、従来の教育モデルでは、主に教授や指導医によるトップダウン型の指導が主流であったために上級者に教育負担が集中するという問題点がありました。さらに指導者と学習者の世代間ギャップが広がることで、教育の需要と供給のミスマッチやコミュニケーションエラーの元にもなっていました。屋根瓦式教育では、上級者がその少し後輩にあたる下級者を指導することで、教育負担の分散を図ることができるとともに、学習者にとっても聞きやすい・分かりやすい指導に繋がります。

次世代型屋根瓦式教育の構築に向けて

「屋根瓦式教育」は決して京都大学独自のものではありません。日本の医療分野、特に総合診療科領域などでは以前から教育のキーワードとして登場し、実践されていました。

しかし従来の「屋根瓦式教育」は自発性とボランティア精神に基づく部分が多く、組織・システムとして構築することには困難がありました。また、教育に関するノウハウの共有が限定的であったために、「学習者自身が教育者になる」ことに対する支援も十分に行えているとは言えない状況がありました。

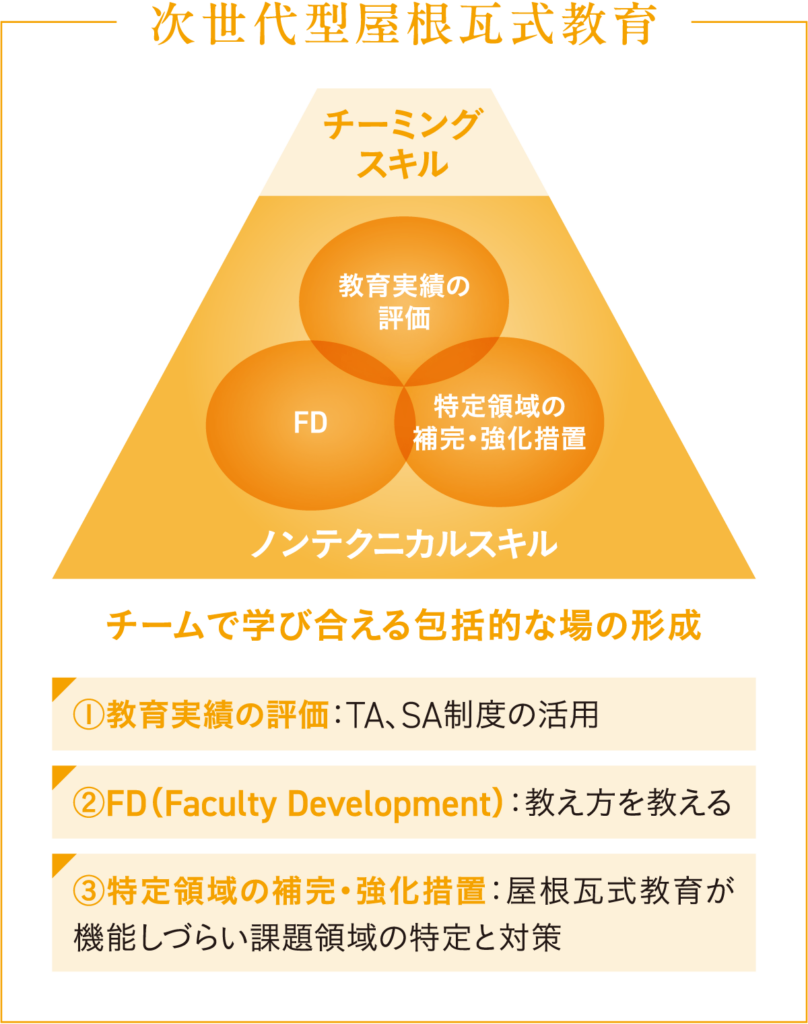

そこで本事業では、TA(ティーチングアシスタント)、RA(リサーチアシスタント)、SA(スチューデントアシスタント)を制度として運用し、組織のバックアップを受けたシステムとしての次世代型屋根瓦式教育を構築します。また、非常に重要な要素として、「教育を行うための教育」の機会を提供します。これは昨今、指導者・教員を中心にFD(Faculty Development)として重視されているものですが、これをTA、RA、SAといった早い段階で受けることで、屋根瓦式教育をサポートします。さらに屋根瓦式教育の短所として「教えられたことしか教えられない」という点があり、以前重視されていなかった教育内容等について手薄になるという点がありますので、この点についての補完的な取り組みも行っていきます。

今後の展望

次世代型屋根瓦式教育は、今後当事業拠点の成長と共に発展し、他大学や医療機関にも展開される予定です。医療分野は特に職場間の異動や連携が多い分野の一つで、異なる大学で教育を受けた医療者が連携することが非常に多い領域です。そのため、医療者教育における基本的な学びや教えあいのプロセス、学びのモデルが拡張・共有されることは、教育体制の効率化のみならず、将来的な本邦全体の医療レベル・医療者連携にも資することが期待されます。